英雄的事迹总是让我们热血沸腾,他们的精神永远值得我们学习,比如刘胡兰英勇就义的故事、赵一曼、狼牙山五壮士等等。可是随着社会的发展和进步,许多人看待问题的角度和观念也发生了变化,更有甚者对曾经发生过的英雄事迹的真实性表示质疑,这不禁让人感到愤怒。他们并不清楚这些英雄以及精神到底能够给我们和祖国的未来带来多少影响?如今许多青少年的偶像都是歌星、影星,而对于这些英雄的事迹可能都不知道,更别提向他们学习了。这种现状的改变需要大家一起努力,而在新时代下青少年到底应该如何正确对待英雄事迹呢?要从英雄事迹的身上汲取些什么呢?今天我们就用70后、80后较为熟悉的小英雄赖宁的故事为例,他在牺牲之后英勇事迹得到了社会上的大力宣传,甚至出现在教科书之中。然而随着时间的流逝,越来越多的人质疑小英雄是否真实存在,而他的英雄事迹也逐渐被移除出教科书。这个被质疑的小英雄到底存不存在呢?我们从如何对待这个小英雄的态度上能不能得出未来我们要怎样做呢?

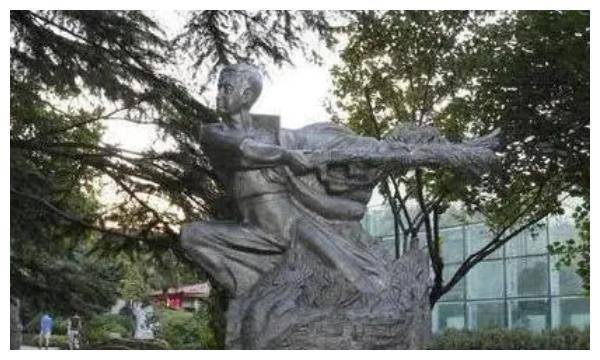

在赖宁牺牲之后虽然一时之间全国都对其英勇事迹都进行了宣传,而且各地也纷纷绘制了赖宁英雄事迹的绘画,修建了雕像。赖宁成为了全国人民学习和崇拜的偶像。但是在赖宁牺牲二十多年后,各地纷纷减少了对赖宁的宣传,雕像、绘画也是在逐渐减少,很少有地方能够看到赖宁的相关事迹。而其中最为严重的就是发生在山西的赖宁英雄雕像失踪事件。

赖宁其实这个英雄的名字很少出现,但是在这一年的夏天位于山西太原东仓巷的居民再次提起他,因为在他们这里一直以来都伫立着两米多高的英雄赖宁的雕塑,这个雕塑在这里已经有很多年了,一直陪伴着他们。

但是在这里的居民起床之后,发现雕塑神秘失踪,仅仅只剩下一个孤零零的水泥底座。

而年龄稍大有些的人都知道赖宁就是当年的英雄,如今为何却神秘失踪了呢?这难道不是一种对英雄的不敬么?所以当地的居民就发起了寻找“英雄赖宁”的行动,而且这件事情也传播到了网上,引起了全国民众的关注。经过大伙的合理寻找,终于在一个偏僻的村子里找到了看似已经废弃的赖宁雕像。

经过民众和媒体的了解,原来这个雕像是被街道办事处的工作人员挪走的,给出的理由就是一方面因为扩建原因,这座雕像可能会影响施工的进度;另一方面,雕像已经非常古老破旧,再加上周围的环境脏乱,所以为了整治环境只能够选择移除。

但是大家对这样的解释并不满意,在经过媒体的宣传之后,在网上也引起了一番关于“赖宁精神何处安置”的大讨论。

大部分认为赖宁是救火英雄,他身上的精神是值得我们学习的,雕像的随意拆除就是工作人员对赖宁英雄事迹的认识不足和考虑欠妥,应该及时恢复赖宁雕像的位置;当然也有一少部分人,他们认为无非就是一座雕像而已,赖宁的事迹究竟是真是假没人知道,只要影响了建设和规划,自然予以拆除,这是没毛病的。

这种论战一直在网上持续了很久,但是都没有结果。由此可见我们发现许多人不知道甚至不相信赖宁的真实故事,他们自然也无法重视赖宁身上表现出的精神财富。

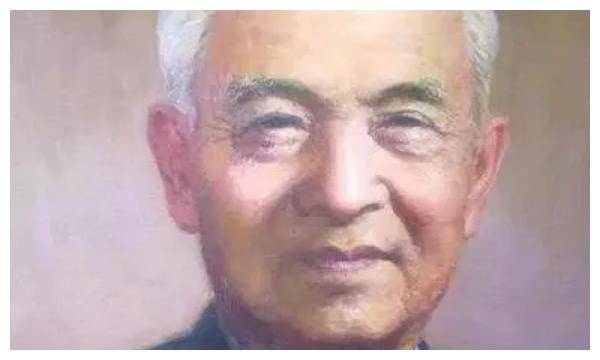

这场论战直到孙云晓站出来才结束,此人就是青少年研究专家,而且还是最早采访赖宁事迹的记者之一,他指出这些年总有人质疑赖宁事迹到底是不是真实的?而我可以明确负责任地告诉人们,赖宁的事迹是真实的。

孙云晓在这件事情的真实性上有绝对的发言权。而随着这场论战逐渐随之熄灭,社会上和当地民众的舆论给了工作人员很大的压力,最终赖宁的雕像又重新回到了这里,当天无数的民众在他的雕像下面摆满了鲜花,以此纪念这个小英雄。

其实关于赖宁事迹的真伪性质疑者只是一小部分,大部分人相信这件事情是真实的,但是关于赖宁的风波却还是有很多,比如说之前在北京等地赖宁绘画都被替换等等。而这场风波就是关于赖宁的事迹到底应不应该宣传?

许多家长认为赖宁的事迹会给自己的孩子带来一系列的负面影响,所以不建议宣传。那么我们想要得到自己的答案,ng28平台找到这场风波的根源,就需要好好了解下关于赖宁事迹的始末,才能够下结论。

赖宁出生在七十年代的四川雅安,他出身在干部家庭之中。所以从小父母对他的教育就是一切为人民服务,各种英雄事迹他听了许多遍,甚至有些都能够完整地背下来。赖宁在这样的家庭氛围中长大,所以他就像是“别人家的孩子”一般,从小学习优异,而且喜欢乐于助人。

所以赖宁在上学的时候,有很多次都被评为三好学生和优秀少先队员。在之后的一些书法、绘画比赛中都能够看到赖宁的身影,而且还能够取得好名次。

而能够获得这些荣誉的小孩子往往会有些骄傲,但是父亲却对他管得很严,一旦赖宁因取得的成绩而得意忘形,父亲就会很严厉地批评他。

赖宁很快就凭借优异的成绩考上了县里的中学,在初中的时候,赖宁就树立了远大的理想。而他小小年纪是靠什么就能树立起自己的梦想呢?其实答案也很简单,就是靠着偶像的力量。如今孩子们的偶像都是歌星、影星。而在那个年代,只有真正的英雄和科学家才是孩子们崇拜的偶像。

赖宁从小以来一直崇拜的人就是李四光,他也想成为那样伟大的科学家。所以赖宁不光对课本上的知识感兴趣,而且还很喜欢经常在家乡附近“寻宝”。就是收集一些好看的矿石之类的东西,他几乎每次都会抽节假日的时间去“寻宝”。

当然,他对许多自己不知道的知识会问懂行的人,他几乎每次都要刨根问底,直到自己能够完全弄明白这些知识。

所以他可以说是一个典型的优秀的理工男的好苗子,赖宁也希望自己以后能够真正走上这条道路。就在他憧憬美好未来的时候,村子外的山林由于天干物燥却再次发生了大火。在这里已经不是第一次发生这种火灾了,在之前的几场小火灾中,赖宁都是偷偷瞒着父母,自己参与了救火,而且自己在救火结束之后就主动选择默默离场,从来不会主动要求什么。

而八八年的的这一天,赖宁像往常一样回到家中,吃过饭后他刚要完成自己的作业,结果突然发现村子吵闹的声音很大,而且还有哭喊声音。

赖宁立刻跑到门外,发现漫天红光。这样的场景他曾经历过,因为这是发生火灾后才会出现的情况,一番打听之后,是因为大风天气导致电线短路,山上这才引发了火灾。

赖宁看到村里的许多人都在往山上跑,他们都着急要去救火。赖宁突然想到着火的地点靠近他们的卫星转播塔还有油库,如果火灾不能够得到及时控制,那么后果肯定是不堪设想的。想到这里,赖宁都没来得及告诉在家的母亲,自己也往山上跑去,此时他心中只有一个念头,就是去救火。

要知道此时的赖宁仅仅只有十五岁,在家乡或者乡亲们的财产可能遭到损失的时候,他没有任何犹豫就去选择去保护它们,这难道不是一种青少年流露出来的责任和担当么?

赖宁径直往山上跑去,在这一路上他看到了许多人都在急匆匆往山上走,甚至也看到了自己的几个同学。于是他们决定一起结伴去灭火,途中他们还遇到了一个中年男人,他看到这支“救火小队伍”有些担心,并且嘱托他们赶紧回去,这灭火不是小孩子应该做的事情,太危险了!但是赖宁却表示,叔叔,我们已经不是小孩子了!我们一定可以为救火做些什么!

中年男人看到他们意志坚定,只能够嘱托他们一定要注意安全。赖宁等人继续往山上走,而且往火势旺的地方冲去。结果山上到处都是蔓延的火苗,赖宁在前进的路上和同学们分散,他们选择就地灭火。赖宁在蔓延的火势之中,他也在用树枝等东西救火。

可是此时正值三月份,山上能够用于救火的树枝木柴都比较干燥,并且也是易燃物,所以赖宁能够用到的东西就越来越少,而此时赖宁也想要往后撤一撤,但是蔓延的火势却已经不允许他后退,直到这时候赖宁才发现自己已经被火势包围,所以他只能选择继续灭火。

就这样赖宁整整在烈火的包围下,坚持了四五个小时,可是灼热的高温和浓密的烟雾已经让赖宁不堪重负,不久之后他的衣服就被烈火烧着,赖宁随即牺牲。经过村民们整整一夜地扑救,大火终于被扑灭。

所幸的是这场大火没有对油库和卫星塔造成太大的影响。村民们为扑灭的大火感到高兴。

可是这消息怎么也不能让赖宁的母亲高兴起来,因为从昨天晚上她就发现孩子不见了,她猜测孩子一定是上山救火,所以就托了村里的几个也去救火的年轻人发现赖宁之后,就赶紧让他回家。但是等了整整一夜的时间,既没有等来赖宁回家也没有等到赖宁的任何消息。

经过那一整晚之后,赖宁的母亲心里涌现出一种强烈的不好的预感。果然在第二天村民结束救火行动之后,在已经烧焦的光秃秃的山上发现了一具尸体,而这尸体只有十四五岁的样子,并且到死都一直保持着扑火的姿势。

看到此场景的人没有一个人不动容的,而这个消息很快就传到了赖宁母亲的耳朵里,她即便没有看过尸体,也预感到那就是赖宁。

结果经过确认,发现那就是赖宁的遗体,他仅仅只是一个十五岁的少年,前途本来那么光明和美好,但此时他却再也没有未来,他因为救火而牺牲掉了自己的珍贵生命。赖宁的事情很快就被全村甚至全县的人都知道了,他们纷纷加入到赖宁的送葬队伍之中,就是想为这个勇敢的救火小英雄送上一程。

在这件事情过去几年之后,赖宁也被授予了“英雄少年”的称号,而且他的英勇事迹在全国范围内宣传,并且号召青少年们向这个英雄少年学习,而赖宁的事迹也被写到了教科书之中,一时之间各地的青少年也纷纷将赖宁树立为自己的偶像,纷纷模仿效仿。

可是在多年之后,赖宁的事迹逐渐在教科书中消失,几乎再也没有人宣传他的英雄事迹,到底为什么会出现这样的情况呢?

我们首先单纯从赖宁英雄事迹来看,真实性是毋庸置疑的。一部分人认为,赖宁作为年仅十五岁的青少年,能够在危急之中表现出勇敢无私、大义凛然、见义勇为的精神,这些精神是滋润我们成长并且取得更好发展的营养,正如抗日时期,无数的英雄都表现出了这种高贵的品质,他们的这些精神难道不值得我们学习么?

而另一部分人认为,赖宁的英雄事迹是真实的,我们必须承认。但是同样是作为一个未成年人,还没有完全能力保护好自己的情况下,不应该参与到这样的行动之中,毕竟他们本应该拥有美好的未来,而不是白白将自己的生命就这样浪费掉,祖国的花朵只要能够有未来,才有无限可能。

当然还有一种更为偏激的人认为,赖宁的事迹不一定是真实的。如果赖宁的事迹是属实的,那么赖宁的表现可能就是一种“愚昧无知”的表现,很多时候像灭火这样专业的事情就应该由专业的人来做,而不是像赖宁一样在自身安全没有得到保障的情况下,就白白牺牲了自己的生命。所以赖宁根本不能算是英雄。

总而言之,这三种观点几乎就是当下知道赖宁事迹的人持有的意见,很明显他们得出的意见中有一个巨大的争议点,那就是未成年人到底应不应该做这件事情,而赖宁的事迹到底有没有值得宣传的价值?

我们首先从客观上来看,只要被树立起英雄形象,他们就会成为无数人模仿并且渴望成为的偶像,他们的力量和精神品质就会被这群人去模仿。比如最近两年很火的“硬核奶奶”苗晓红,她就是从小喜欢苏联的女飞行员,在经历了无数次失败和挫折后终于成为新中国第二代女飞行员,这就是榜样和偶像的力量。这也就印证了“长大后我就成了你”这句话。

所以在赖宁的英勇事迹在全国范围内宣传的时候,当时许多青少年都将这个小英雄视作自己的偶像和榜样,并且他们纷纷效仿他的所作所为。但是随着时代的发展,我们逐渐发现青少年的模仿能力很强,而自我保护能力却相对于成人来说是相对较弱的。

所以我国便出台了未成年人的保护法。就是希望孩子们能够得到社会、家庭更多人的关爱。

也就是在这个时候,人们思维出现了很大变化,他们认为孩子们应该得到更好的保护,而所有的血腥的暴力的都不能够让孩子接触到,甚至有些家长会让孩子们拒绝观看一些具有革命题材的影视剧,原因也让人哭笑不得,仅仅只是因为里有一些涉及暴力的镜头。

如果革命题材的影视剧都不让孩子接触,那更别提因救火而牺牲的少年英雄赖宁了。

而且根据八十年代颁布的法律来看,确实逐渐凸显了对未成年人的保护。在法条中明确表明正发生大火之后,未成年人不允许身赴火场救人。这是对未成年人的一种保护。而且这一条而是大家一直所公认的。正是这种种的原因,造成了逐渐对赖宁事迹的宣传,但是笔者认为减少宣传并不是要忘记英雄。

如今社会上出现了对赖宁英雄事迹合理性表示质疑的声音,在笔者看来这无可厚非,准确来说这从侧面来看也是一种社会进步的表现。我们要允许出现各种声音,他们出发的目的也只有一个,就是加强对未成年人的保护力度。ng28平台

而我们如今也确实在各个层面加强了这种保护力度,保障祖国的未来能够拥有无限可能。

但笔者认为有许多人可能是出于保护未成年人的目的,但却在实际过程中过分对孩子进行保护,这也让许多人都出现了病态的玻璃心,孩子本来可以变得更加坚强果敢,但是过分的保护却让他们如同年笼中的小鸟,即便你给了孩子一片广阔的天空,他都不知道自己要到哪里去。

在笔者看来,少年救火英雄赖宁的故事不是不可以宣传,不是不可以和孩子去讲述,只是需要换个角度将赖宁身上抽象出来的精神品质告知给孩子,让孩子以此为榜样,从这些优秀的精神品质上汲取人生的营养,这难道不是一种对孩子来说更加友好的方法么?

造成赖宁牺牲的主要原因其实并不是那场火灾,而是他决心将群众利益看得高于一切的那一刻,他愿意为大家的财产而甘愿奉献自我,甚至是自我牺牲的精神。他的牺牲并不是所谓的“白白牺牲”,而是有价值的,有意义的。他用生命告诉我们人的一生应该怎样度过?到底人的一生应该追求些什么?什么才是最有价值有意义的。

赖宁的牺牲为我们塑造了一种别样的人生观和价值观,这样的人生观和价值观难道不值得我们学习么?在任何时代,这样的奉献精神和牺牲精神都值得我们学习,我们也不可能离开这种精神。

也许这个时代,孩子们能够享受到如此丰富的物质条件和安全环境,但或许他们最为缺乏的就是这些奉献和牺牲精神。

而关于赖宁的英勇事迹,当时采访他家人的记者孙云晓,同时他也是青少年研究的的专家,他曾经这样评价这件事情,“我会告诉每一个孩子,不要去学习上山救火,要学习赖宁的远大志向,勇于探索。

我个人觉得,赖宁身上的这些优秀品质,恰恰也是很多当代青年所缺乏的。因此,我们今天仍然应该重新去认识和学习赖宁,而不是去简单地否认。他的话也许能够给我们以及孩子们带来一些深思。

所以在这个时代,在这个崭新的时代,我们要重新学习那些老一辈的革命精神,重新学习向雷锋、赖宁身上所散发出来的光辉,不要仅仅只因为如今的一些观念,就看不到他们所代表的那种最纯粹的价值观和人生观。那么你对于赖宁的事迹到底怎么看呢?欢迎在评论区里一起讨论!

当年的救火小英雄赖宁,后来事迹被教科书删除,真实原因令人感返回搜狐,查看更多